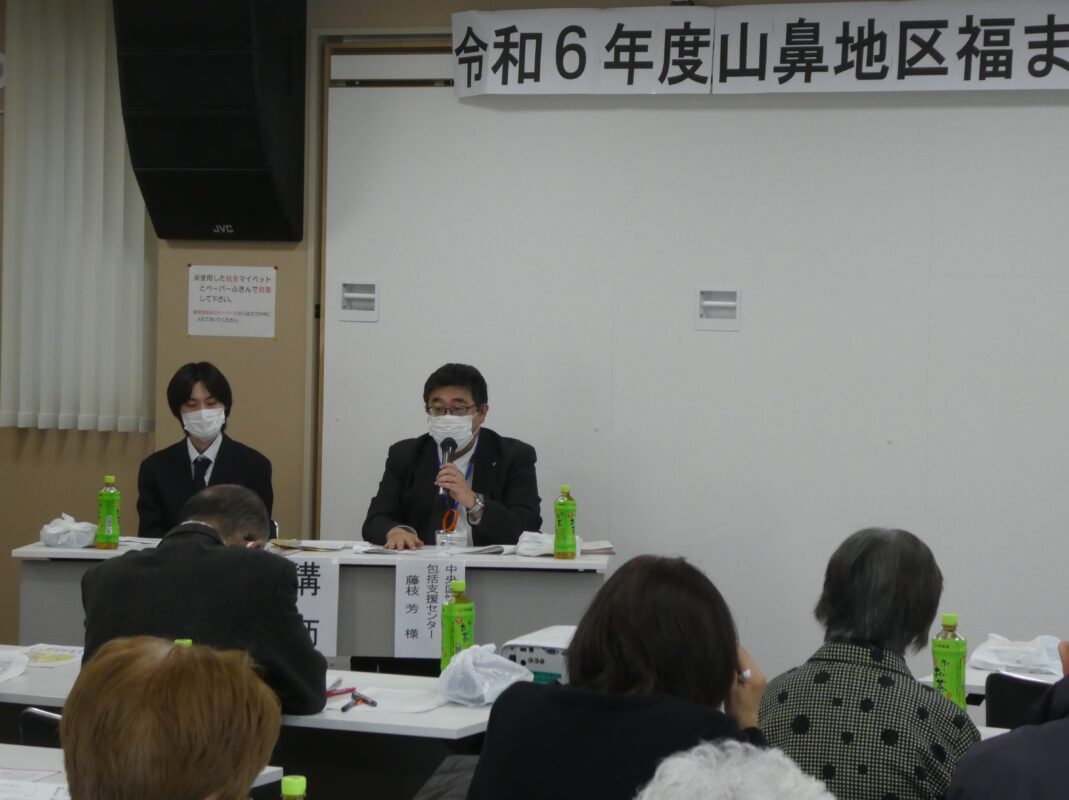

令和6年12月11日(水)に、中央区第3地域包括支援センターから講師をお招きし、「地域における認知症の方へのサポート(認知症サポーター養成講座)」として、町内会の役員の皆さんを対象にした研修会を開催しました。

この研修会は、山鼻地区の町内会役員が福祉活動を行うにあたって、関係法令や留意すべき事項などについて知識を深めるために例年実施しているものです。

今回のテーマである「認知症」は、脳の細胞がいろいろな原因で衰え減少していく病気で、一般的な症状として「物忘れ」や「見当識の低下」「理解・判断力の低下」などが挙げられます。

「認知症の本人には自覚がない」は大きな間違いで、認知症の症状に最初に気づくのは本人です。誰よりも一番心配なのも、苦しいのも、悲しいのも本人です。周囲の人が「認知症という病気になった人」の本当の心を理解することは容易ではありませんが、このような認知症になった方の気持ちに寄り添った対応を心がけることが大切です。

今後高齢化の進行に伴い、認知症の方が増えることが見込まれています。認知症になっても安心して暮らし続けられるまちづくりには、多くの方が認知症について正しい知識を持ち、認知症の方やご家族を温かい心で見守ることが重要です。

<認知症の方への対応~具体的なポイント(研修テキストから)>

1.まずは、見守る

さりげなく様子を見守り、必要に応じて声をかける。

2.余裕をもって対応する

落ち着いて自然な笑顔で。こちらの気が急くと、焦りや動揺が相手にも伝わってしまうので、余裕をもつことが必要。

3.声をかけるときは一人で

複数で取り囲むと、恐怖心をあおり、ストレスを与えることも。

4.背後から声をかけない

ゆっくり近づいて、本人の視野に入ったところで声をかける。

5.やさしい口調で

目の高さを合わせ、やさしい口調を心がける。

6.おだやかにはっきりした口調で

耳が聞こえにくい人もいるため、ゆっくり、はっきり話す。

7.会話は本人のペースに合わせて

いっぺんに複数の問いかけをしない。一言ずつ簡潔に。答えを待ってから、次の言葉を発するようにする。